・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・≪ すべて平行視でご覧ください↓ ≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この記事に

こんにちは、ゲストさん

![]() 裸眼立体(3D)

裸眼立体(3D)

詳細

■□■□ 裸眼立体視関連 □■□■ |

|

| 【 左右の目の使い方 】 |

|

|

| < 平行視 > | < 交差視 > |

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・≪ すべて平行視でご覧ください↓ ≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この記事に

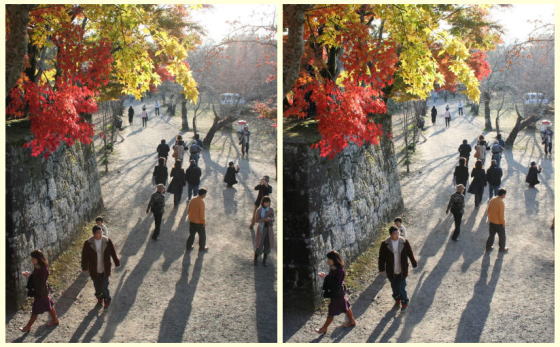

昨夕、アマゾンから3DカメラW3が入荷しました。 取説を読んで、バッテリーを充電して、取り急ぎ試し撮りをしました。 画像処理のソフトをインストールし、そこからjpg画像を抜き取り保存。 ホームページビルダーのウェブアートデザイナーで編集。 結構、面倒といえば面倒でしたが、何とか、平行視の画像を張り付けました。 テストサンプルです。被写体の粗雑な選択については、ご勘弁を !! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・≪ すべて平行視でご覧ください↓ ≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・写真の保存は「MPO」だけでOK。(「MPO+JEPG」に設定する必要ナシです) ・「JEPG」ファイルは、MyFinePix Sutudio の3D編集処理で再生できます。 ・カメラのディスプレイの立体感は実によくできていると思います。鏡を見ているみたいです。 ・わざわざ裸眼立体視する意味が薄れてきそうです。 ・アナグリフの立体も体験してみたいと思います。 ・現時点では十分に満足出来るカメラと思います。 ・更に、細かい所の動作をこれから検討していきます。 |

||||||||||||

この記事に

人間が立体感を感じるのは、物を見る角度や距離が右目と左目で異なることから生じる「両眼視差」によると言われています。そこで「FinePix REAL 3D W3」は、人の眼で見たままのリアルな映像を撮影するために2つのフジノンレンズを搭載。レンズは、遠くの被写体でも美しくとらえるために、光学式3倍ズームレンズを採用しています。また、新開発のステンレスフレームを搭載し、光軸を高精度で保持。それと同時に小型化・軽量化にも成功しています。 人間が立体感を感じるのは、物を見る角度や距離が右目と左目で異なることから生じる「両眼視差」によると言われています。そこで「FinePix REAL 3D W3」は、人の眼で見たままのリアルな映像を撮影するために2つのフジノンレンズを搭載。レンズは、遠くの被写体でも美しくとらえるために、光学式3倍ズームレンズを採用しています。また、新開発のステンレスフレームを搭載し、光軸を高精度で保持。それと同時に小型化・軽量化にも成功しています。

まったく同じ瞬間の撮影情報を取り込むことで画像のずれの発生を防ぎ、 自然な立体感を生み出します

待つべきだっかかも知れないと反省しながらも、3Dデジカメを購入することにした。 機種は今は生産中止の製品である。 ■ 品名:FUJIFILM 3Dデジタルカメラ ■ 型式:FinePix REAL 3D W3 ■ 仕様: 1000万画素 光学3倍ズームX2 3.5インチワイド3D液晶 3DHD動画

いつまでも、連射画像の継ぎ剥ぎでの立体像では、自分が納得できない。

裸眼での立体視用としては、文句ない性能ではなかろうかと判断し、注文してしまった。 パナソニックの3Dとどっちにしようかちょっと迷ったが、レンズ間距離でフジのW3に。 どの程度のレベルか今は現物入手が楽しみ !!。 |

|||||||||||

この記事に

|

いずれ、3Dカメラを入手したいと思っています。近いうちに自作の画像を張り付けます。 それまでの間、暫定的ですが、借り物画像で裸眼立体視し脳をほぐしておきたいと思います。 立体視すると平面写真では、表現しようのない感動が生じます。 ここでは、その感動を一度にさっと体感出来るように、すべて平行視として並べてみました。 画像は立体写真デジカメで遊ぼうさんのほんの一部です。 お借りします。(ごめんなさい !!)詳細は、そちらの出典をご覧ください。 立体視すると、きっと、脳細胞の疲れが吹き飛びますよ。\(◎o◎)/! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・≪ すべて平行視でご覧ください↓ ≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

|

||||||||

この記事に

手持ちのデジカメで右目用左目用の写真を用意しました。裸眼立体視で遊んで見ましょう (写真は我が家の今日(11/09)の山茶花です。) 平行視、交差視のやり方は 前のページ (←ここをクリック) を参照下さい。

・・ ・・

・・ ・・

|

||||||||||||||||

この記事に

| 日 |

月

|

火

|

水

|

木

|

金

|

土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 |

今日 | 全体 | |

|---|---|---|

| 11 | 168493 | |

| 0 | 59 | |

| 0 | 2928 | |

| 0 | 126 |